【お米特集】vol.1

古庭屋商店・はさがけ米 -

昔ながらの風景が残る米どころ、秋田県羽後町田代村から。

文責:古庭屋商店・小林茂和/写真:古庭屋商店・小林茂和(メイン写真を除く)/最終更新日:2020.02.15

天日干し・自然乾燥

はさがけ米が美味しい理由

私たち古庭屋商店が販売するお米は、少々こだわりがあります。それは天日干し、自然乾燥の「はさがけ米」であること。そして「循環型農業」が実践されていることです。

はさがけ米とは…?

稲架(ハサ)とは、刈り取った稲を束ねて逆さに掛けて天日乾燥させる、木製の大きなハシゴ状の乾燥用装置のことです。このハサにかけて天日乾燥させたお米がいわゆる「はさがけ米」で、ゆっくりと時間をかけて天日乾燥させることでとっても美味しくなると評判なのです。

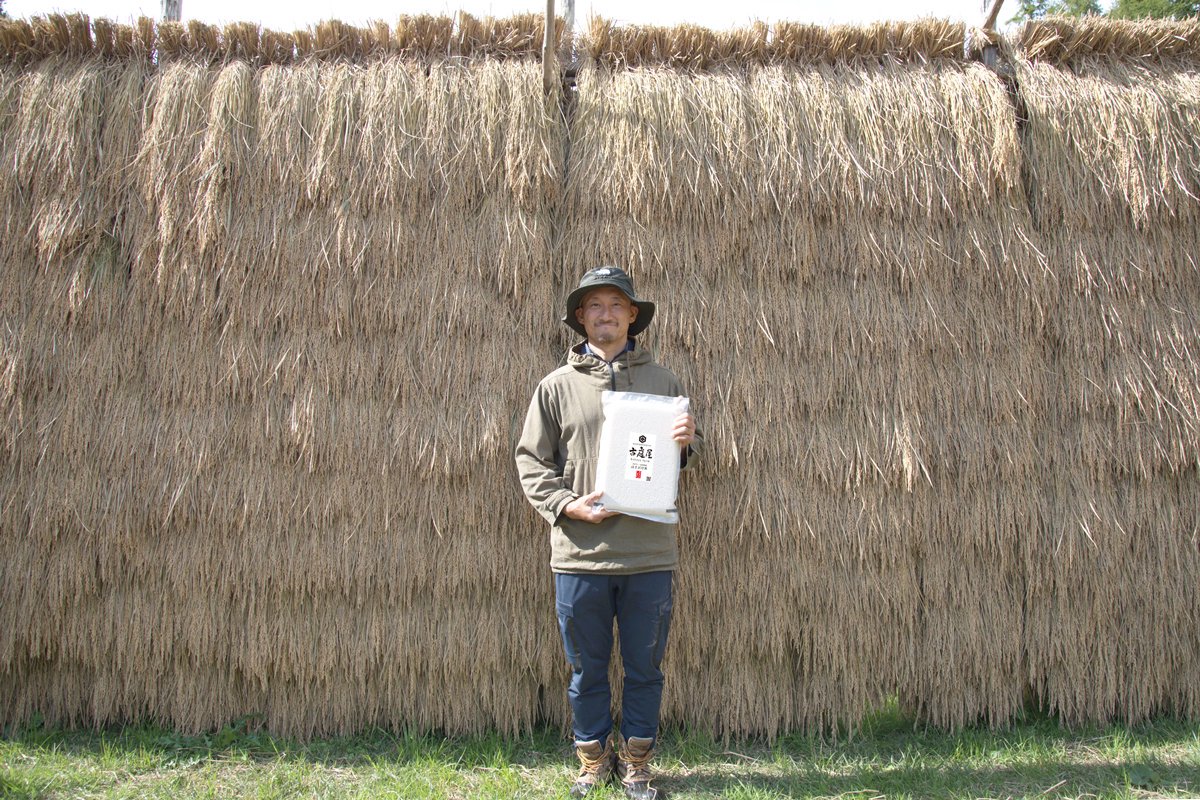

お米を天日乾燥させる大きな木製の装置「稲架(はさ)」

お米を天日乾燥させる大きな木製の装置「稲架(はさ)」 はさがけ米とは、こうして稲架に掛けて自然乾燥させたお米のこと。

はさがけ米とは、こうして稲架に掛けて自然乾燥させたお米のこと。

美味しい理由は、はさがけ米の収穫・乾燥方法にあり

昔ながらのお米の乾燥方法であるハサ掛けを実践するには、刈り取りと結束を同時に行えるバインダーというアナログな機械を使用します。

バインダーを使う場合、比較的長く田んぼに水を張っておけるので、稲がその分大きく成長し、水を吸収してお米も元気です。刈られた稲は根元を束ねた状態でハサに掛けて、約10日〜2週間天日乾燥します。

葉や茎がついた状態で2週間近く逆さに吊るしておくことで、葉や茎の養分が籾(米粒)へとくだり、旨味が増して熟成が進む(後熟)と考えられています。

また、ゆっくりと自然乾燥させることでお米の割れを防いだり、食味の低下や炊飯時の香りの低下を起こさせないという利点もあります。

はさがけの稲刈り時に使う機械「バインダー」

はさがけの稲刈り時に使う機械「バインダー」 逆さに吊るしてゆっくり乾燥・後熟

逆さに吊るしてゆっくり乾燥・後熟

「美味しくなぁ〜れ」また、はさがけ米には「循環型農業」という副産物もあります。乾燥させた稲から脱穀(籾だけを選別)すると乾燥した状態の葉・茎が残ります。

これがいわゆるワラ(藁)で、昔はこれで縄を綯(な)い、その縄でわらじを作ったり、むしろを編んだりしました。今でも牛を飼う農家さんにとっては、牛の餌や敷きワラとして活用されています。

お米をハサにかけて天日乾燥させることでワラを得て、そのワラを食べた牛の糞尿が堆肥となって田んぼへと戻っていく。こうして循環型農業が成立するワケです。

はさがけ → ワラ → ベゴ → 堆肥 → 田んぼ → お米 → はさがけ

はさがけ → ワラ → ベゴ → 堆肥 → 田んぼ → お米 → はさがけ

昔ながらの循環農業が今も続いています。メリットの多いはさがけ米ですが、デメリットもあります。生産側にとっては「手間暇(労力・時間)がかかる」ことと「乾燥工程が天候に左右される」ということ。消費者側にとっては「かけられた手間暇の分、高価になる」ことです。

通常のお米の収穫・乾燥方法

さて、はさがけ米の説明をしたところで、通常の稲刈り方法、乾燥方法について触れておきましょう。お互いを対比させることでそれぞれの特長が分かり易くなります。

通常はコンバインで刈り取る方法が主で、多くの農家さんがこの方法を選択しています。田んぼに機械をいれますから、収穫前の一定期間は田んぼから水を抜いて機械が動かしやすい環境を作っておきます。その後、コンバインで刈り取るのですが、コンバインの内部では、根元近くで刈り取られた稲の葉・茎から籾(殻のついた米粒)部分だけが選別され、脱穀されています。脱穀されて残った稲の葉・茎部分はコンバイン内部で細かく刻まれて、その場で田んぼに戻っていきます。

コンバインで脱穀されたモミは、その後乾燥機に入れて温風を当てて乾燥させます。

コンバインでの稲刈りの風景(イメージ写真です)

コンバインでの稲刈りの風景(イメージ写真です) コンバインのおしりから田んぼに戻る稲の葉、茎。土へと還り、田んぼを豊かにします。

コンバインのおしりから田んぼに戻る稲の葉、茎。土へと還り、田んぼを豊かにします。コンバインで刈り取り機械乾燥させる方法のメリットは、「乾燥の工程が天候に左右されない」「省力化」「大規模農業に向いていること」と「販売価格が抑えられる」こと。農家の人口が減り、農家一軒当たりの耕作面積が増え、外国産農産物が易く手に入る今、この方法が最適なのです。ハサ掛け農家においても、とても手間がかるハサ掛け乾燥は一部に留め、残りはコンバインで、と併用することもあります。

はさがけ米と通常のお米。メリット・デメリット比較

長々と説明してきましたが、はさがけ米と通常のお米の収穫・乾燥方法を表にまとめてみましょう。それぞれのメリットやデメリットが明確に見えてきます。

左:通常のコンバインでの刈り取り風景

左:通常のコンバインでの刈り取り風景

右:はさがけの際はバインダーで稲刈り

| |

通常のお米 |

はさがけ米 |

| 収穫前の田んぼ |

■コンバインが入りやすいように水を抜くタイミングが早い。 |

■比較的長く水を張っておける。 |

| 収穫方法 |

■コンバインを使用 ■収穫と脱穀を同時に行う。 |

■バインダーを使用 ■刈取りと結束を同時に行う。 |

乾燥方法

乾燥時間 |

■機械で乾燥 ■温風で半日 ■天候に左右されません。 |

■はさがけで乾燥 ■天日で約2,3週間 ■天候次第で乾燥期間が長引くことも。 |

| 脱穀方法 |

■コンバインを使用 ■収穫と同時に脱穀も完了。 ■コンバインで収穫と同時に脱穀も完了するので効率的。基本的に一人で完了。 |

■ハーベスター(脱穀機)を使用 ■稲架にかけた2,3週間後に脱穀。

■共同作業が前提です。人出がなくてはさがけを辞める農家も。 |

| 副産物 |

■省力化・効率化でできた”時間” ■単身でも部分部分で上手にアウトソースしながら稲作農家を続けられます。 |

■ワラ ■共同作業の連帯感。地域住民や家族・親族と共有する時間。 |

| 生産農家 |

■地域のお米がライスセンターに集められて出荷されるため、生産農家はわからない。 |

■生産者指定でお買い求めいただけます。 |

| 精米 |

■一度に精米して店頭などへ出荷。あるいは玄米のまま街のお米屋さんへ出荷 |

■一度には精米せず、注文状況を見ながら精米が可能。 |

| 金額 |

■はさがけ米に比べるとリーズナブル |

■手間暇の分、高価に |

コシヒカリの直系尊属

秋田が誇るブランド米

「あきたこまち」について

はさがけ米だけじゃなく、まずは私たちが販売する「あきたこまち」についても説明させてください。

あきたこまちは、5年以上の歳月と情熱を注ぎ、米どころ秋田の威信をかけて秋田県が開発した品種です。コシヒカリを親に持ち、食味に優れるあきたこまちは、東北地方ではひとめぼれについて2番目の作付け面積を誇ります。秋田県に限れば言わずもがな1位独走の作付け面積で、平成28年(2017年)では秋田県の田んぼの76%をあきたこまちが占めています。作付け面積2位はひとめぼれで8.6%、3位8.4%のめんこいなに至っては、皆さん名前すら聞いたコトないかと思います。

秋田県羽後町田代地区。里山に囲まれた田んぼ

秋田県羽後町田代地区。里山に囲まれた田んぼあきたこまちの名前は、秋田県湯沢市出身とされる平安時代の女流歌人で絶世の美女と謳われた小野小町に由来します。小野小町に名前負けしない、炊き上がりの艶やかな光沢があきたこまちの魅力です。どちらも「美しい(美味しい)のは外見だけじゃない」ところも共通していて、旨味、甘み、粘り、香りも最高です。

古庭屋商店が販売する秋田県南のあきたこまちは、日本穀物検定協会の食味試験で平成24年から6年連続で最高ランクの特A評価を獲得しています。平成元年から28年連続で特A評価を獲得してきた魚沼産コシヒカリが平成29年の調査で特Aを逃したコトが農業界で話題になりましたが(平成30年では特A返り咲き!)、秋田県南のあきたこまちは魚沼産コシヒカリのブランド力にこそ至りませんが、食味やその評価は肩を並べるほどに美味しいお米なのです。

評価が高く、食味に優れたあきたこまちですが、私たちが販売するお米は収穫方法、乾燥方法にまでこだわった「はさがけ米」です。より一層美味しく召し上がっていただけます。お日さまの光を浴びてゆっくりと自然乾燥・後熟した美味しいあきたこまちをご賞味ください。

お米のシングルオリジン

農園指定のはさがけ米が購入いただけます

2020年、古庭屋商店が扱うはさがけ米は、古庭屋farmのはさがけ米です。秋田県南、羽後町田代伝統のはさがけ米を守るべく、はさがけを辞めた農家さんから稲架を受け継ぎ、全体の半分の稲をはさがけにしています。

古庭屋farmの紹介ページへ

羽後町田代地区、古庭屋farmのはさがけ米

羽後町田代地区、古庭屋farmのはさがけ米